この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

フィンは、サーフボードにおいて非常に重要な役割を果たします。

ボードの性能や挙動を変えるために、フィンを変えるだけでも大きな違いが生まれます。

ここでは、ロングボードやミッドレングスのサーフボードに使われるセンターフィンに焦点を当て、それぞれの特徴や役割を紹介します。ノーズライディングに適したフィンや、マニューバーに適したフィンなど、フィンを選ぶ際に役立つ情報も提供します。

筆者は、2008年からサーフショップオーナーとして新品・中古サーフ用品を2500点以上取り扱ってきた経験をもとにサーフアイテムやハウツーなどのサーフィンに特化したウェブマガジンを運営しています。

センターフィンのサイズ

フィンのサイズは、大きい(面積のある)ものほど直進安定性がありますが、その分回転性が落ちるので大きすぎると曲がりにくくなります。逆に小さくなるほど回転性がありますが、安定性は落ちるので小さすぎると不安定になってしまいます。使用するロングボードや波に合わせて、最適なサイズを選ぶことがポイント。

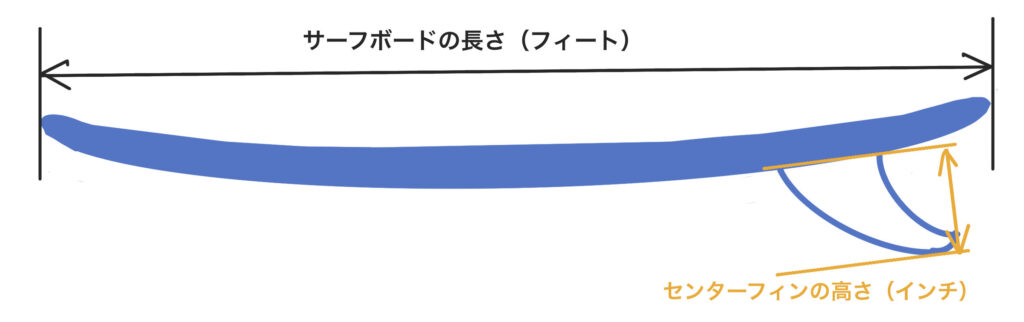

一般的にロングボードのセンターフィンの高さは、サーフボードの長さを基準にすると良いとされています。

ミッドレングスも基本的に同じ考えで良いです。

※ ここで紹介するサイズ(長さ)はあくまでも目安です。サーフボードのタイプや波のコンディション、身長、体重、各々のサーフスタイルなどの条件で変わってきますので、参考にしつつ、お好みのセッティングをお探しください。

シングルフィン

シングルフィンタイプの場合、

サーフボード:1 ft(フィート)に対し センターフィン:1 inch(インチ)

たとえば、

9 ftのロングボードなら、9 inchのセンターフィン

10 ftのロングボードなら、10 inchのセンターフィン

にすると良いとされています。

とはいえ、シングルフィンでは近年は、ロング、ミッドレングスともに少し長めのフィンを推奨することが増えており、ミッドレングスでは、特にその傾向があります。

9 ftのロングボードなら、9.5 inchのセンターフィン

6‘8ftのロングボードなら、8.5 inchのセンターフィン

7’6ftのミッドレングスなら、9.0 inchのセンターフィン

というように、長めのフィンを選ぶ傾向にあります。

参考までに筆者は、9’2ftのロングで9’5f inch、7’6ffのミッドレングスで、9’0fのフィンを使用しています。

シングルフィンでは一般的なスタンダードタイプやノーズライダーなどのクラッシックタイプのフィンを装着する人が多く、ノーズライディングを重視した大きいサイズ選びの傾向に。

サーフボードのサイズ、浮力、乗る人の体重、波のコンディション、サーフィンスタイルなどの要因により、人それぞれ感じ方・好みは変わるので、結局のところ実際に乗ってみなければ自分と相性のいいフィンはわからないですが、目安として頭に入れておくと良いでしょう。

2+1(シングルスタビライザー)

2+1(シングルスタビライザー)フィンは3本フィンの長所であるマニューバビリティを生かすために、スタンダードタイプやマニューバーを重視したタイプが選ばれ、シングルフィンに比べやや小さいサイズが人気。

センターフィンは、シングルフィンと同じ長さでも構いませんが、シングルフィンよりも1〜2インチ程度短めのフィンが一般的で、パフォーマンス性を重視する傾向にあります。

ミッドレングスの場合も同様に2+1では短めを選ぶと良いですが、0.5〜1インチ程度で良い。

スタビライザー(サイドフィン)は、ロングもミッドレングスも3.6インチ(92mm)、または4インチ(101mm)程度。75kg以上の場合、4インチの方が良いでしょう。

エッジ周りがシリコンになっているので、ケガをしにくい…安全なプロテックフィン。

フィン硬さ(フレックス性)

フィンの素材により、硬さ・柔らかさも異なりフレックス性に影響してきます。

硬いフィンは、しっかりとしたターンが出来、パワーのある波やサイズのある波でスピードがついた時でも、水をホールドしてくれます。

柔軟性のあるフィンはフレックス性が高く、コントロールがしやすい。

フレックス性により後半の伸びにもつながります。

柔軟性があればあるほどパワーのない波や小波向きとなります。

女性や脚力のない方にも向いています。

逆に重すぎるボードやパワーのある波ではあまり柔軟性のありすぎるフィンは向いていないとも言えます。フィンの硬さも波やサーフボードに応じて使い分けるとサーフィンの幅も広がることでしょう。

フィンの各部名称・役割と6つのタイプ

フィンは色々な形がありますが、形状でその特性を予測することができます。

形状の基本的な考え方としてベース部分の幅が広くなれば、それだけ安定性が高くなります。細身のものは抵抗が少なくなりターンがしやすくなりますが、多少ルーズな乗り味になってしまいます。ここでは大まかな特徴を理解するという目的でフィンを6つのタイプに分けて紹介したいと思いますが、6つのタイプを紹介する前に、まずはフィンの各部名称・役割について少し説明したいと思います。

フィンの4つの要素(各部名称・特徴)

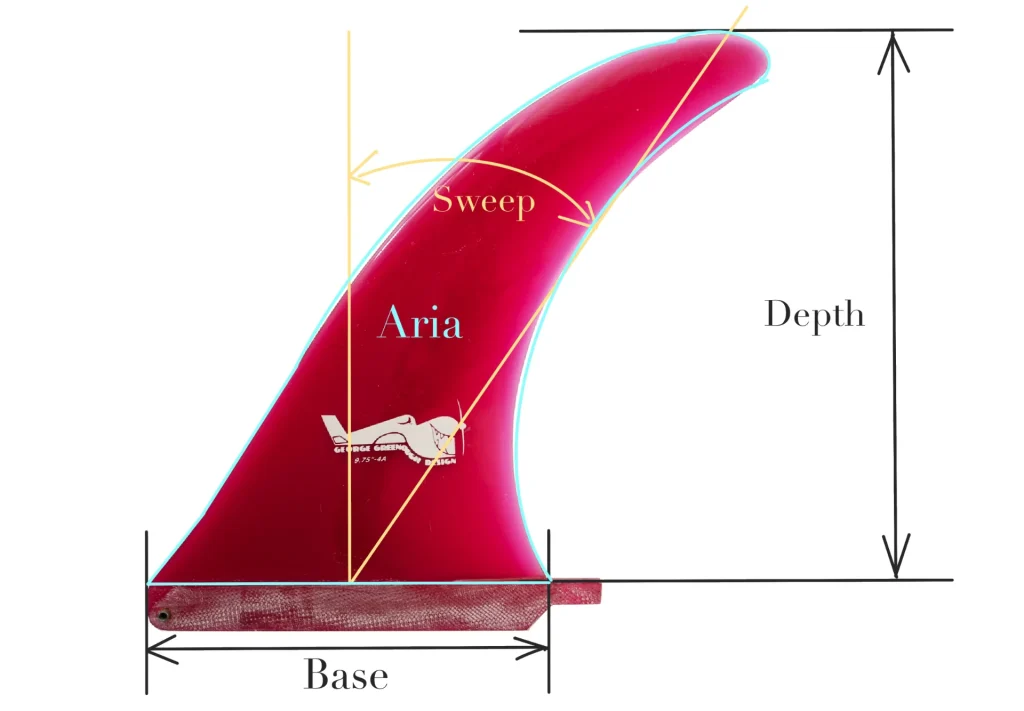

フィンはベース(Base)、高さ(Height)、レーキ(Rake)という各部に名称があり、フィンの性能を決める上で重要な要素となります。

ベース(Base)

ベースとはフィンの付け根の幅を指します。フィンサイズにベースのサイズが記載されていると思いますが、一般的にこの一番根元の部分の幅となります。このベースの幅が広いと安定性・直進性・ドライブ性が高くなり、ベースが狭いとボードは安定性・直進性が低くなるが、その分、回転性が上がります。

デプス(Depth)

深さ(Depth)または高さ(Height)ともいわれますが、デプスが高いとフィンはホールド性を高め、安定性・直進性が増す。またフィンが長いとノーズライディング時にノーズが抜けにくくノーズの安定性が良くなります。逆に低い場合、安定性が悪くなりますが、回転性は増します。

スイープ(SWEEP)

Sweepと言われる部分ですが、後方に向けて延びたフィンの反りの角度を指します。

ベースの後ろ側からどのくらい後方に伸びて(長さ)、どのような角度で反っているか?によってドライブ性や回転性に影響します。

反りが強いほどターン時に粘りが生まれる為、ドライブの効いたターンが可能。逆に反りが弱いと、抵抗が少なくなる為、回転性が良くなります。

シングルフィンでおこなうピポットターンに向いているのも、この反りが弱いタイプです。

エリア(Area)

AREAはフィンの面積。面積が広いとホールド性が高く安定性が上がり、狭ければルースになります。

センターフィンの種類

ロングボード、ミッドレングスにオススメのフィンをタイプ別に紹介。

ノーズライダーフィン(ピボットフィン)

クラッシック人気によって多く人が使用されるようになったデザイン。

フィンの高い位置まで幅広で抵抗があるため、安定感が非常によくノーズライディングで性能を発揮する「ノーズライダーフィン」といったところだろう。またスイープ(SWEEP)が弱いのでピポットターンに向いています。やはりクラッシックスタイルのノーズライダータイプのロングボード向きのフィンです。

スタンダードフィン

スタンダードタイプのフィンで、長年の研究によって設計されたデザインはどんなコンディションやライディングスタイルにも対応してくれます。

ボードとの相性やサーフィンスタイルにもよりますが…初めて方など、どのフィンがいいか分からない…そんな時は1本目はトータルバランスのいい、スタンダードフィンを選ぶと良いだろう。

ロングボードはもちろん、シングルフィンタイプ、2+1タイプのいずれのミッドレングスとも相性も良い。

デヴォンとTrue Amesにより、人気ミッドレングス「CI MID」用としてデザインされたフィン。同系のミッドレングス用としてもおススメ。

エッジ周りがシリコンになっているので、ケガをしにくい…安全なプロテックフィン。

スピード性重視のフィン

60’年代中期に流行したスタイル。抵抗の少ない細身のデザインはスピードを重視している。流行となっていた時期からもクラッシックボードタイプと相性も良い。

なお、写真のフィンはややベースにも幅を持たせたタイプで安定感を両立させたモデルといえます。

シングルフィンタイプのミッドレングスとの相性も良く、ミッドレングス用のフィンとしても人気です。

ブーメランフィン

ブーメランと呼ばれるフィン。その名のとおりブーメランの形をしたフィンは抜群マニューバビリティを発揮しながら大きな波にも対応する直進安定性も兼ね備えています。

個人的には好きなタイプのフィンで、2+1でのセッティングがおススメですが、種類が少なく選択肢が限られているのが残念な点。もちろんシングルフィン用としてもOKです。

スタンダードタイプのマニューバビリティがアップしたフィン

スタンダードタイプのフィンのベース部分を一部を多少削ぎ落したようなフィンは、水の抵抗が抑えられるためマニューバビリティが向上。

波のトップでのコントロール性のよさに定評がある。

マニューバビリティと安定を両立するフィン

フィンのベースといわれる下の部分が大きくカットされているフィンはマニューバビリティとノーズライディングの安定性の両立を目指すタイプ。

まとめ

フィンはボードとの相性や各々のサーフィンスタイルや好みもあります。また、その日その日の波のコンディションでも変わりますので、ベストなフィン選びには経験値も必要になってきます。実際に使ってみて、自分のサーフィンスタイルやサーフボードに合うフィンを試行錯誤しながら探していくしかありません。

また、フィンの位置(前後)に動かすだけでも乗り味は変わります。セッティンクする位置を波のコンディションに合わせ変えることによりフィンの奥深さを感じることができ、サーフィンもより楽しくなることでしょう。詳しくは下のリンクからご覧ください。

初めての方はスタンダードなものから入り、レベルアップとともにフィンを追加購入し、色々と試し楽しみながら乗り味の違いを楽しんでみては!?

サーフィンマガジン「73NAVI」

サーフィンマガジン「73NAVI」